内視鏡室

業務内容

当院の内視鏡検査室では、通常の内視鏡検査の他、吐血・下血に対する止血処置、ポリープや早期癌、総胆管結石などに対し、入院期間が短く、外科的な開腹をしなくても治療できる、体に負担の少ない低侵襲な内視鏡治療を行っています。さらに、胃癌や胃潰瘍などの原因であるヘリコバクター・ピロリ菌の検査、治療も行っています。内視鏡検査・治療には最新機器を取り揃え、専門医と共に内視鏡検査技師の資格を持った専門看護師が対応しております。機器の洗浄、消毒、滅菌には専属の看護補助者が行っています。安全性を追求した専門的な技術と、何よりも患者様と心の通い合う、温もりある医療・看護の提供を心がけています。

定期的な健康チェックは、病気の予防、早期発見、早期治療につながります。症状がなくても、ぜひ内視鏡検査を受けて頂きご自身のお体をいつまでも大切になさって下さい。お待ちしております。

内視鏡検査(治療)件数

| 項 目 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |

| 上部内視鏡検査(EGD)(経鼻内視鏡検査を含む) | 2152 | 2288 | 2364 |

| 上部止血術 | 118 | 106 | 88 |

| 上部ポリープ切除術(Mポリ) | 2 | 4 | 0 |

| 上部内視鏡的粘膜切除術(EMR) | 2 | 14 | 5 |

| 上部粘膜下層剥離術(ESD) | 20 | 22 | 27 |

| 食道静脈瘤結紮術・硬化療法(EVL・EIS) | 8 | 7 | 7 |

| 胃瘻造設術(PEG) | 22 | 20 | 16 |

| 拡張術(吻合部・食道・十二指腸) | 1 | 0 | 6 |

| 上部消化管ステント留置術 | 5 | 6 | 2 |

| 経鼻イレウスチューブ挿入術 | 8 | 6 | 3 |

| S字状結腸内視鏡検査 | 55 | 74 | 71 |

| 大腸全腸内視鏡検査(TCS) | 811 | 837 | 864 |

| 下部止血術 | 47 | 67 | 40 |

| 下部内視鏡的粘膜切除術(EMR) | 180 | 180 | 211 |

| 下部粘膜下層剥離術(ESD) | 3 | 4 | 5 |

| 下部消化管ステント留置術 | 1 | 4 | 10 |

| 異物除去術 | 13 | 4 | 4 |

| 内視鏡的逆行性胆管・膵管造影(ERCP) | 16 | 4 | 3 |

| 乳頭切開術・胆道砕石術・胆道結石除去術(ESTなど) | 81 | 82 | 76 |

| 胆道・乳頭拡張術 | 13 | 14 | 7 |

| 経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) | 10 | 11 | 8 |

| 胆道・膵管ステント留置術 | 84 | 58 | 37 |

| 気管支鏡検査 | 0 | 7 | 8 |

| 合 計 | 3652 | 3819 | 3862 |

ピロリ菌について

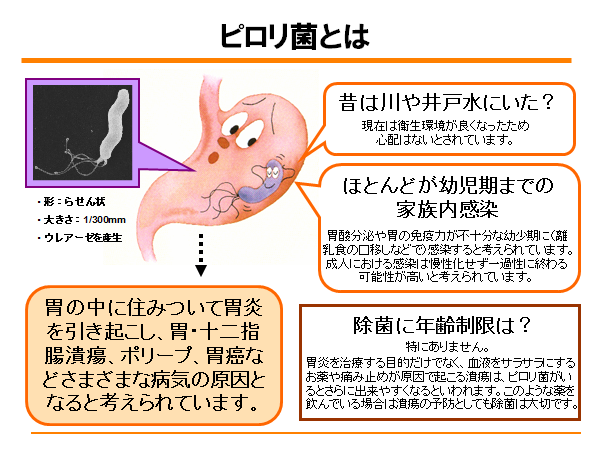

ピロリ菌(正式名:ヘリコバクター・ピロリ)は、大きさ約3μm(1ミリの約300分の1)のらせん状の細菌で、数本の鞭毛をもち、これをヘリコプターのように回転させて胃粘膜の粘液層に侵入します。

ピロリ菌の最大の特徴は胃の中でも生きていけるということです。胃の中には強力な胃酸があるため、ほかの細菌は住むことが出来ません。ピロリ菌は、胃内で生き残るためにウレアーゼという酵素を出します。これにより胃の中にある尿素という物質をアンモニア(弱アルカリ性)に変えて、周りの胃酸(酸性)を和らげ自分の居場所を作ります。また、この菌が侵入する粘液層は分厚く中性程度に保たれています。 このようにしてピロリ菌は胃内で生きていくことが出来るようになるのです。

では、いつどこで感染するのでしょうか。胃酸分泌や胃の免疫力が不十分な5歳ぐらいまでの幼少期に(離乳食の口移しなどで)感染すると考えられています。また、成人になってから感染した場合は、急性の胃炎を起こすことはありますが、慢性化せず一過性に終わる可能性が高いとされています。胃酸に強いピロリ菌といっても、住み始めはやはり胃酸が少なく免疫力が強くない環境ということなのでしょう。昔は川や井戸水にピロリ菌がいて、そこから感染したものと考えられていましたが、衛生環境の良くなった現在はほぼ心配はないと考えられています。感染様式は主に糞-口感染で(口‐口感染もあるといわれています)、空気感染や飛沫感染はしません。もしこのピロリ菌がいた場合、何歳から何歳までの間に除菌治療を行えばよいかということですが、特に決まりはありません(未成年者の場合は患者さんの同意が必要と思われます) 。いくつになっても必要であればそして可能であれば除菌したほうがよいのではないかと思います。たとえば、年を重ねるにつれ、血液をサラサラにするお薬や腰痛、関節痛などの痛み止めを飲むことが多くなると思いますが、これらのお薬は急性胃炎や胃・十二指腸潰瘍を起こすことがあり、ピロリ菌がいるとさらになりやすくなるといわれています。胃炎の治療や胃がんの予防だけでなく、このようなお薬を飲んでいる場合の潰瘍の予防としても除菌は大切です。また、小さいお子さんのいるご家庭では家族内感染(必ず起こるというわけではないと思いますが)の予防にもつながるとは思います。 (薬による肝臓や腎臓への負担を考えて)肝臓や腎臓などの問題がなければ除菌のお薬を内服して除菌されることをお勧めします。

ピロリ菌の感染率は若年者では年々低下傾向で、将来的には感染している人はまれな時代になっていくものと思われますが、60 歳以上の方の感染率はまだ50%以上あり、しばらくは高齢者を中心としてピロリ菌陽性者が多く存在するでしょう。

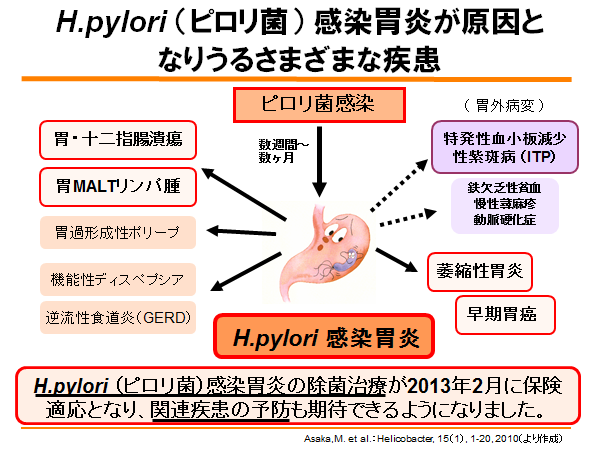

ピロリ菌が胃の粘膜に感染すると、まず感染部位に急性炎症が起き、数週間から数ヶ月の時を経て胃全体に感染部位が広がり慢性化するとH.pylori (ピロリ菌) 感染胃炎が成立します。 H.pylori (ピロリ菌) 感染胃炎は胃・十二指腸潰瘍、胃MALTリンパ腫、萎縮性胃炎などさまざまな病気の原因となり、胃がんへの関与もあると考えられています。さらには特発性血小板減少性紫斑病(ITP)や鉄欠乏性貧血など,胃とは関係ないと思われる疾患にもピロリ菌が関連していることが判明しています。これらの疾患を予防する目的も含め、H.pylori (ピロリ菌)感染胃炎の除菌治療が2013年2月に保険適応となりました。 つまり元となるピロリ菌感染胃炎を治療することで2次的に発生すると考えられている関連疾患の予防や治療効果も期待できるようになりました。

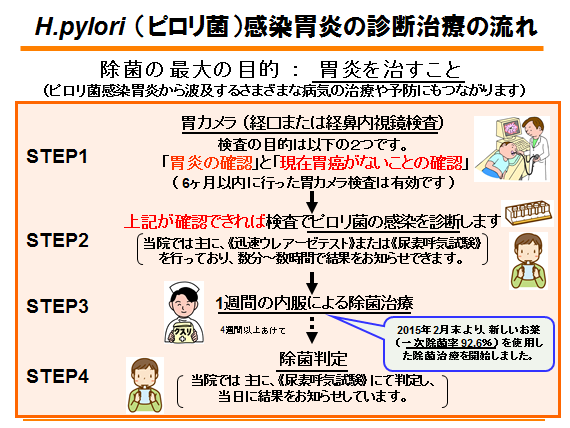

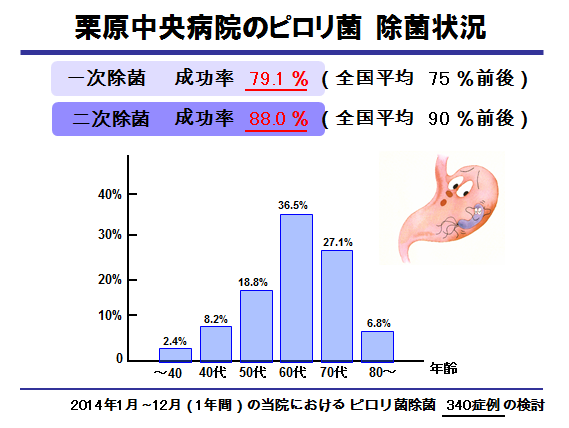

H.pylori (ピロリ菌)感染胃炎の診断から治療の流れですが、除菌治療の最大の目的は胃炎を治すことです。 H.pylori (ピロリ菌)感染胃炎を治すことで、2次的に起こると考えられているさまざまな病気の治療や予防にもつながります。まずピロリ菌が感染しているかどうかを調べなければならないのですが、この最初のステップとして必要となってくるのが上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)です。胃カメラは経鼻内視鏡でもかまいません。胃カメラにより「H.pylori (ピロリ菌)感染胃炎の確認」と「現在胃癌がないこと」の2点を確認します。次いで、ピロリ菌が感染しているかどうかを専用の検査で判定します。当院では主に、《迅速ウレアーゼテスト》または《尿素呼気試験》を行っており、数分~数時間で結果をお知らせすることができます。ピロリ菌が陽性と判定されれば、1週間の除菌薬内服による一次除菌を行います。この薬の内容は胃酸を抑える『胃ぐすり』と細菌を退治する『抗菌薬』の組み合わせで、特別な薬は使われていませんが、薬の量が多く、内服期間も1週間と長いため、一時的に下痢やアレルギーによる蕁麻疹などをおこしたりすることもあります。これらの副作用がひどい場合には途中で中断することもあります。 1週間の内服終了後4週間~8週間あけて除菌判定を行います。当院では主に、 《尿素呼気試験》にて判定し、当日に結果をお知らせしています。この結果成功すれば除菌治療は終了しますが、もし不成功となった場合には、薬の内容を一部変更し、再度1週間の二次除菌を行うこととなります。一次除菌の成功率は一般的に75%前後、二次除菌の成功率は90%前後と報告されています。

※2015年2月末に新しいお薬 (一次除菌率 92.6%) が使用可能となり、当院でもこのお薬を使用した除菌治療を開始しました。

当院では昨年1年間で340名の患者様の除菌治療を行わせていただきました。その結果、一次除菌成功率は79.1%、二次除菌成功率は88.0%であり、ほかの施設とほぼ変わらない結果が得られました。年齢層としては60歳以上の方が約70%と大半を占めていました。 年齢問わず皆さん除菌治療に前向きにご協力いただけました。

ピロリ菌に関するさらに詳しい情報は、日本消化器病学会ホームページに「ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎」に対する除菌治療Q&A一覧としてまとめられていますのでそちらをご覧ください。

(文責:栗原市立栗原中央病院 内視鏡室長 小西)

ピロリ菌の検査や除菌治療については、遠慮なくご相談ください。

ピロリ菌感染診断用機器として2014年2月から当院でも『POCone® (ポックワン)』を導入いたしました。

これにより院内での迅速な検査が可能になり、検査時間を含め1時間程度で結果が出るため、検査当日に結果をお知らせできるようになりました。また、検診やドックの際のオプションとしてもご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。